문학은 그 이름에서부터 좁다. 글월 문文 자와 배울 학學, ‘글을 배운다’는 의미는 현대에 와 언어를 표현매체로 하는 작품을 통칭하게 되었다. 문과와 이과, 학문조차 두 가지로 나눠지는 지금 ‘문학’이라는 말은 자칫 글을 좁은 범위에 얽매이게 하는 것처럼 보이기도 한다. 그래서 누군가의 시선에 문학은 알 수 없는 의미의 시, 길게 흩뿌려지는 소설, 그런 것처럼 느껴질 수도 있다. 그러나 누가 문학이 그뿐이라고 하는가. 다양한 장르와 그에 걸맞는 접합, 문학과 가장 거리가 멀어 보이는 과학 사이에는 SF가 있다.

SF는 science fiction, 즉 공상과학의 준말이다. 해당 장르가 등장하게 된 것은 산업과 과학기술이 발달하게 된 이후이다. 초반의 소설은 단순 상상의 영역에 그쳤다. 하지만 기술이 빠른 속도로 발달하며 이에 대한 기대감이 높아지기 시작했고, 이를 풀어 쓴 것이 바로 공상과학이라는 장르이다. 기술의 발달을 기반으로 한 장르인 만큼 필수적인 요소가 있다. 바로 과학 기술의 접목이다. ‘공상’에 집중한다면 SF는 여타 장르와 분간할 수 없겠으나 절대적이고 분명한 과학이 붙은 이상 SF는 ‘SCIENCE’ FICTION으로써 작용할 수 있게 된다.

한국에서 해당 장르는 오랜 기간 마이너로 취급되어 왔다. 오랫동안 고립된 이곳 한국은 외부와의 접점 없이 독존했고, 외부의 빠른 침입으로 인해 과학 기술을 접하게 되었다. 물론 한강의 기적이라는 말들로 기술의 존립이 가능했지만, 이는 단순 생존을 위한 발달이었을 뿐 문화적으로 함께하지는 못했다. 한국의 빠른 성장에 속도를 맞추지 못한 문학 장르의 다양화로 인해 SF 장르의 성장은 제자리에 머물러 있는 듯 보였다.

김초엽의 SF소설 <관내분실> ⓒ예스24

SF 장르가 다양성을 띄기 시작했다고 개인적으로 생각한 시점은 2010년대 후반에 이르러 ‘김초엽’ 작가의 작품이 등장하면서이다. 국어국문학과 출신이 아니라 포항공과대학을 졸업한 그녀는 2017년 <관내분실>이라는 소설로 SF 장르에도 그녀만의 새로운 관점들을 부여했다.

<관내분실>은 김초엽의 첫 작품이지만, 김초엽의 모든 것을 담아냈다고 해도 과분하지 않은 소설이다. 해당 소설은 미래의 어느 건물을 담아낸 이야기이다. 우리의 시대에 도서관이 있다면 미래 어떤 순간에는 죽은 이들의 기억을 담아 두는 ‘관’이 있다. 김초엽 작가는 이곳에서 분실된 어머니를 찾는 아이들의 이야기를 섬세한 손길로 담아냈다.

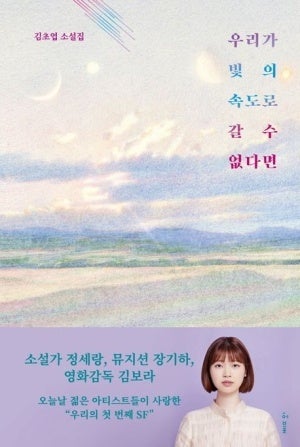

김초엽의 SF소설 <우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면> ⓒ네이버도서

이 이야기는 듣기만 해도 이상하다. 죽은 자의 기억을 담는 관, 그 안에서 실종된 어머니. 현대인의 머릿속으로는 상상조차 할 수 없는 내용이다. 그러나 이 소설이 현대인에게 닿을 수밖에 없는 것은 그 속에 숨겨진 연관점이 있기 때문이다. 아이들은 사라진 어머니의 기억을 찾기 위해 그녀의 삶을 하나씩 추적해 간다. 하지만 그들이 기억하고 있는 것은 ‘어머니’이자 ‘아내’로서의 삶뿐, 그녀 본인의 삶이 아니다. 우리는 그녀를 찾는 과정을 함께하며 문득 우리의 삶을 돌아보게 된다. 우리는 지금 어떤 존재로 세상에 남아 있는가. 학생으로써, 직장인으로써, 혹은 누군가의 부모이자 자식으로 존재할 것이다. 그렇다면 우리는 과연 우리 자신의 삶을 기억하는가? 그렇게 하나하나씩 스스로에게 되묻다 보면 결국 우리는 깨닫게 된다. 멀다고 느꼈던 그 먼 미래의 ‘어머니’와 지금을 살아가는 우리 자신은 별다를 것이 없다고.

김초엽의 SF는 특별하다. 그것은 단순히 미래에 대한 독창적 상상력 때문이 아니다. 오랜 기간이 지나도 사라지지 않는 가치 때문이다. 처음 그의 문학을 만났을 때는 수상하고 당황스러운 배경과 익숙치 않은 인물에 당황할 수 있다. 하지만 천천히 곱씹었을 때 나의 삶에 전달되는 커다란 가치는 이 장르의 매력이라고 할 수도 있다.

소설가 김초엽의 사진 ⓒ세계일보

에세이의 제목을 오래 고민했다. 그러다 소설 <관내분실>을 떠올린다. SF는 문학이라는 커다란 관 속에서 멍하니 분실된 어머니와 같다. 소설 속 어머니가 사라진 것은 우연이었지만 우리의 문학 속에서 SF가 사라진 것은 미운 필연일지도 모른다는 생각이 들었다. 우리는 SF를 떠올릴 때 마냥 커다랗고 무거운 소설을 생각한다. 그것은 현대의 과학기술이 가져오는 웅장함의 탓이 크다. 달을 향해 날아가는 로켓, 끊임없이 돌아가는 초전도체, 영혼 없는 AI. 그런 좁고 편협한 생각은 문학을 그저 文 으로 남게 만든다. 그러나 과학은 거기에 멈춰 있지 않다. 겨울철 몸을 따스하게 녹이는 전기장판이 과학이고, 멀리 떨어진 자식에게 따스하게 목소리를 건네는 엄마의 전화기가 과학이다. 지금 당신에게 멀리 보기를 권유하는 나의 글 역시, 과학으로 전달되고 있다.

이제 팔을 걷어붙일 때가 왔다. 분실된 우리의 SF는 어디에 있는가?

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.