*본 게시물은 ‘K-콘텐츠와 저작권 이야기’를 주제로 외부 전문가가 개인적 견해를 바탕으로 작성한 칼럼입니다.

우리 사회는 정방향으로 발전하고 있을까? 적어도 권리 보호 측면에서는 그런 것 같다. 온라인 사이트에 가입을 하거나 대금 결제를 할 때, 프로그램은 우리에게 거듭 확인한다. 개인정보 제공에 ‘동의’하시냐고. 동의하지 않으면 서비스를 이용할 수 없을 때도 있긴 하지만 아무튼 우리에게 선택권을 준다. 오프라인에서도 마찬가지다. 인터뷰를 하거나 길거리 촬영을 할 때 제작자는 촬영과 방송에 동의하는지를 먼저 묻는다. 원칙적으로 우리가 ‘사전동의’를 해야 비로소 방송에 나갈 수 있기 때문이다. 아무렇지도 않게 톱스타의 주민등록번호와 주소가 잡지에 게재되던 시절을 살아온 필자로서는 우리 사회가 진보적으로 발전하고 있다고 볼 수밖에 없다.

하지만 권리자의 동의를 구하는 이런 발전적인 변화는 아무래도 분야별로 그 속도가 제각각인 것 같다. 일사불란하게 결제 프로그램으로 이루어지는 개인정보 제공에 대한 동의와는 달리, 초상이나 창작물의 활용에 대한 권리자의 동의는 이제 막 그 중요성에 눈을 뜨기 시작한 단계다. 21세기도 무려 사반세기가 지나가는 이 시점에 아직도 일방적인 ‘사후통보’에 머무르곤 하는 영역이 있다. 바로 창작 분야이다. 필자가 멋대로 이름 붙이자면 일종의 ‘권리자 패싱(passing)’이라 할 수 있는데, 창작 분야에서는 관행이라는 이름으로 비일비재하게 이루어져 왔다.

연극과 뮤지컬 등 2차적 저작물로 재탄생한 <아몬드> (제공=서울시극단, 라이브)

최근의 일부터 살펴보자. 지난 12월 초 손원평 작가의 베스트셀러 소설인 『아몬드』가 원작자인 손 작가의 사전동의 없이 연극으로 제작돼 공연된 사실이 알려졌다. 정확하게 말하자면, 이미 세 차례 무대에 오를 때까지는 저작권 활용에 대해 별다른 문제가 없었지만 네 번째 공연으로 제작되는 과정에서 권리자의 동의가 누락된 것이다.

문제의 시작은 극단이 권리자의 허락을 얻지 않은 상태로 만연히 연극을 기획하고 제작에 들어가 버렸다는 데 있다. 손 작가의 저작권을 중개하던 출판사는 10월 17일 해당 연극이 공연될 예정인 지역문화재단의 온라인 보도자료를 통해 비로소 이와 같은 사실을 알게 되었다고 한다. 출판사는 부랴부랴 항의 및 교섭 조건을 내세우며 거래를 이어나갔지만, 이 과정에서 가장 근본적인 것을 놓쳤다. 2차적 저작물 작성권자인 원작자를 배제하고 업무를 진행하다가 연극이 무대에 오르기 불과 4일 전에 손 작가에게 모든 사실을 알린 것이다. 이후 손 작가는 “이틀간 상영될 공연을 중지시키는 것이 순수한 마음으로 무대를 준비했을 스태프들과 배우들, 그리고 극장을 찾을 관객에 대한 예의라 생각하지 않았다”는 이유로 “떠밀리듯 상연에 동의했다”고 토로했다.

이 사건에서 적극적으로 손 작가의 저작권을 침해하려고 작정한 사람은 없는 것 같다. 극단도 별생각 없이 ‘이미 세 차례나 연극화되었는데 우리도 한 번 해보자’며 일을 벌이고, 지역문화재단도 ‘별 탈 없는 공연이겠지’ 짐작했을 것 같다. 출판사도 ‘아니, 로열티를 지급하지 않고 공연하려 하다니. 어서 해결하자’ 정도로 일을 서두르지 않았을까? 객관적 근거는 없는 필자의 추측일 뿐이긴 하다. 그렇지만 변호사인 필자를 찾아오는 많은 이들이 별생각 없이 닥친 일만 열심히 해결하다가 맞닥뜨린 ‘저작권 침해’라는 문제에 당황하곤 했으니, 내 나름의 경험에 근거한 추측이라고는 말할 수 있겠다.

이렇게 너도나도 별일 아닌 듯 취급하는 권리자 패싱 사건이 그나마 주목받을 수 있었던 이유는 원작인 『아몬드』가 워낙 큰 인기를 끈 베스트셀러였기 때문인 것 같다. 왜 자꾸 권리자를 - 중요한 사람인데 - 잊는 걸까? 나는 콘텐츠 IP를 활용하는 일이 점차 황금알을 낳는 ‘산업’이 되는 과정에서 ‘사람’의 존재가 희미해지기 때문이라고 생각한다.

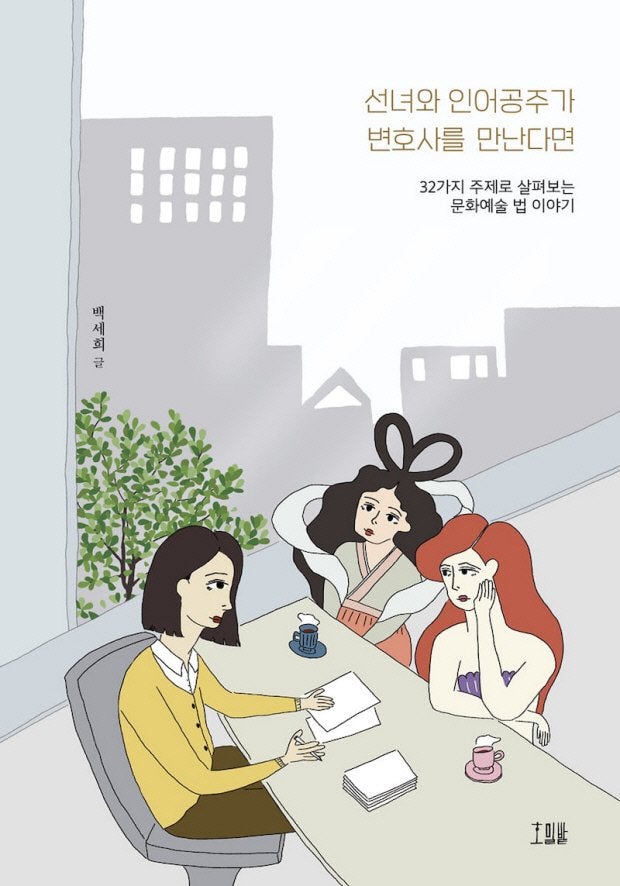

도서<선녀와 인어공주가 변호사를 만난다면> ⓒ호밀밭

아쉽게도 잘 나가지 않는 창작자는 더더욱 희미한 존재다. 필자도 마찬가지다. 나의 첫 단행본인 『선녀와 인어공주가 변호사를 만난다면』이 오디오북으로도 출시되었다는 사실은 내 손으로 직접 포털 검색창에 ‘백세희 변호사’라고 검색을 하고 나서야 알 수 있었다. 아니, 출판권설정계약서에는 종이책과 전자책(e-book)에 대해서만 규정하고 있는데? 황당한 마음이 들었지만 ①나도 오디오북 저자가 된 건 좋다는 점, ②많이 팔리지 않을 것이지만 그래도 전자책에 준하는 인세는 청구할 수 있겠다는 점, ③역시 변호사라서 까다롭다는 평판은 얻고 싶지 않은 점, ④여전히 출판사를 신뢰하고 있는 점 등등 여러 이유로 적극적인 항의는 포기했다. 내 오디오북은 원칙적으로는 ‘사전동의’를 받았어야 했다. ‘사후통보’ 조차 나의 문제제기로 듣게 되었지만 말이다.

문화예술 콘텐츠 IP를 다룬다고 자처하는 변호사가 이런저런 핑계로 시대에 뒤떨어진 관행을 묵과했다는 건 부끄러운 일이다. 하지만 손원평 작가는 위 사건에서 분명히 자신의 의견을 밝혔다. “저작권이라는 개념이 희미하고 불건강하게 자리 잡는 일에 방관하며 창작자의 영혼이 아무렇지도 않게 증발하는 데 일조해서는 안된다고 결론 내리게 됐다”라고 말이다. 나 자신을 돌아보게 만드는 발언이다.

손원평 작가, 영화감독 ⓒ에이스메이커무비웍스

극단도 출판사도 잘못을 인정하고 손 작가에게 사과했다. 이 사건에는 악당도 악한 의도도 없다. 그렇지만 잘못이 잘못인 줄 모르고 권리자를 존중하지 않는 태도는 마땅히 비판받아야 한다. 우리 콘텐츠가 다양한 주제를 다루며 역시 다양한 매체로 뻗어 나가기 위해서는 반드시 ‘사람’을 생각해야 한다. 돈이 오가고 계약서가 오가는 와중에도 잊지 말자. 창작자가 있다는 걸. 사람이 만든 것이라는 걸. 이렇게 또 내가 멋대로 법률상·계약상 ‘사전동의’에 인간적인 맥락을 부여했다. 지나친가.

해당 사건에 대한 출판사 창비의 입장문(출처=창비 인스타그램 등)

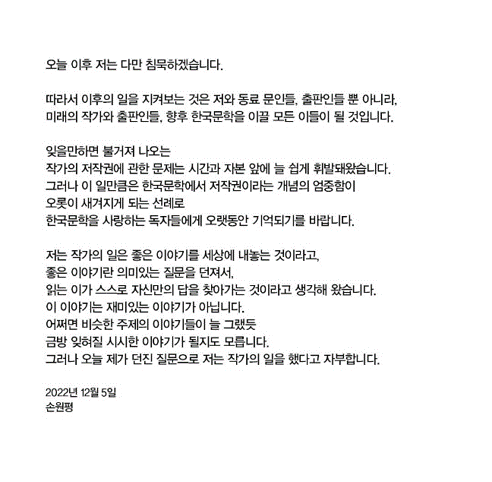

손원평 작가 입장문 (출처=창비 인스타그램 등)

민새롬 연출 입장문 (출처=민새롬 연출 인스타그램)

해당 사건에 대한 용인문화재단의 입장(출처=머니S 12월9일자 기사 캡처)

백세희

변호사 겸 작가.

문화예술 분야를 주로 다룬다. 콘텐츠 IP 계약서를 숱하게 검토하다가 ‘과연 좋은 콘텐츠는 무엇일까’라는 고민에 이른다. 고민 끝에 미디어 속 소수자 묘사를 비판한 『납작하고 투명한 사람들』이라는 단행본을 내고야 만다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.